在宅介護とは?利用できる介護サービスの種類と費用例

介護が必要になったとき、在宅介護をするべきか、施設に入居するべきか、悩む方は多いと思います。では、在宅介護を選択したときにどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

ここでは、在宅介護で利用できる介護サービスや費用例、悩んだときの相談先なども併せて紹介します。ご家族の介護負担を減らし、ご本人が安心して暮らせるよう、ぜひ参考にしてください。

・在宅介護とは

・在宅介護のメリット・デメリット

・在宅介護で利用できる介護サービス

・在宅介護の費用の目安と事例

・介護保険サービスを利用する方法

・在宅介護の悩みを相談できる場所

・在宅介護に関するよくある質問

・介護サービスを上手に利用して無理のない在宅介護を

在宅介護とは

在宅介護は自宅で介護することだっポ。

在宅介護とは、介護が必要になった人が住み慣れた場所で生活を続けられるように、自宅で介護することです。同居者や近くに住むご家族が中心となり、自力での生活が難しい高齢者に対して介護をします。

住み慣れた自宅、馴染みのある地域で暮らし続けられるため、高齢者の安心した生活・いきいきした生活につながる一方で、介護者である家族の負担は大きくなりがちです。

ご家族は在宅介護をがんばりすぎず、介護サービスを利用し、周りに頼ることが大切になります。

在宅介護のメリット・デメリット

在宅介護のメリットとデメリットを紹介するっポ。

在宅介護は、ご本人が安心できる環境で生活を送れる一方で、ご家族の負担が大きくなってしまう可能性があります。

まずは、在宅介護のメリット・デメリットについて解説します。

在宅介護のメリット

在宅には以下のようなメリットがあります。

・介護サービスの自由度が高い

・施設入居よりも介護費用を抑えられる

住み慣れた自宅・慣れ親しんだ地域での生活を継続できる

在宅介護の最大のメリットは、住み慣れた自宅や地域で生活を続けられることです。家族や友人、近所の方などと離れず過ごせるため、寂しい思いをしなくてすみます。不測の事態が起きたときも、周りの人に助けてもらいやすい環境です。

また、高齢者は環境の変化があまり得意ではなく、急激な環境の変化が認知機能などに影響を及ぼすといわれています。住み慣れた自宅での生活は、精神の安定にもつながるのです。

介護サービスの自由度が高い

在宅介護をしない場合は老人ホームなどへの入居が考えられますが、施設ではサービスが画一的になりがちです。

在宅介護では、ご本人に合わせた介護サービスを柔軟に組み合わせられるため、その方らしい生活を送りやすくなります。

たとえば、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどの介護サービスを併用し、ご本人に合った頻度や時間で利用できます。

また、好きなときに好きなものを食べ、やりたいことができるなど、自由度の高い生活を送れることも在宅介護のメリットです。

施設入居よりも介護費用を抑えられる

在宅介護のもうひとつのメリットは費用です。在宅介護は、施設入居よりも介護にかかる費用が安くなる傾向にあります。

公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、介護費用の月額平均は、在宅で5.2万円、施設で13.8万円でした。月額平均の差は8.6万円となり、年間費用の差は103.2万円です。

| 介護をした場所 | 介護費用の月額平均 |

|---|---|

| 在宅 | 5.2万円 |

| 施設 | 13.8万円 |

在宅介護のデメリット

メリットがある一方で、在宅介護にはデメリットもあります。

・高齢者がひとりで過ごす時間がある

・突然の体調変化に不安が残る

家族に介護の負担がかかる

在宅介護では、家族の負担が大きくなりがちです。

介護の負担には主に以下の3種類があります。

- 身体的負担(入浴、排せつ介助など)

- 精神的負担(認知機能の衰えよる暴言・暴力など)

- 時間的負担(介護により自分の時間を確保できないなど)

身体的な負担では慢性的な疲労感や腰痛などが現れ、精神的な負担が大きくなるとうつ状態になる可能性もあります。

そして、介護に割く時間が増えると、家族の生活に少なからず影響がでます。たとえば、夜間の排泄介助などによる睡眠不足、仕事と介護が両立できないための介護離職などです。

高齢者がひとりで過ごす時間がある

高齢者がひとりで留守番できない状態の場合は、家族は対策を考える必要があります。

火の不始末や転倒、徘徊など、介護が必要な高齢者にはどんなトラブルが起こるかわかりません。

突然の体調変化に不安が残る

高齢者には病気がつきものです。ひとりで過ごしているときに体調を崩してしまい、長時間誰にも気づいてもらえない可能性もあります。

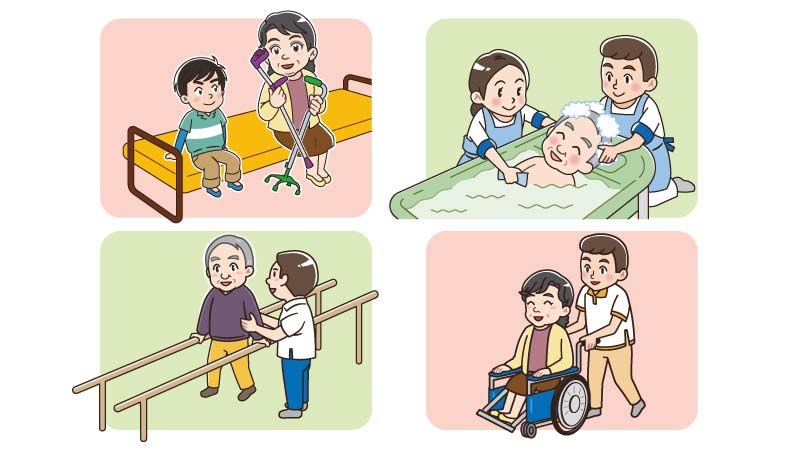

在宅介護で利用できる介護サービス

在宅介護で利用できる介護サービスにはいろんな種類があるっポ。

不安のない在宅介護を続けるためには、介護サービスの利用が欠かせません。家族だけでがんばろうとせず、ぜひ介護サービスの利用を検討してださい。

在宅介護で利用できる介護保険サービスは、大きく分けると以下になります。

・施設に通うサービス

・宿泊するサービス

・通い・訪問・泊りを複合的に利用するサービス

・福祉用具・住宅改修のサービス

介護サービスはご本人の状態やご家族の状況などに合わせて利用でき、複数を組み合わせることも可能です。

以下では、各サービスの詳細を紹介します。

自宅に訪問するサービス

利用者の自宅に訪問する介護保険サービスは以下になります。

訪問介護

ヘルパーが利用者の自宅を訪問し、入浴・排泄などの身体介護、掃除・洗濯などの生活支援を行う。

訪問看護

看護職員やリハビリテーション専門職員などが利用者の自宅を訪問し、医師の指示に基づいて病状の確認や診療のサポートを行う。

訪問入浴介護

介護職員や看護職員が利用者の自宅を訪問し、持ち込んだ浴槽を使って入浴介助を行う。

訪問リハビリテーション

理学療法士や言語聴覚士などの専門職員が利用者の自宅を訪問し、医師の指示に基づいてリハビリテーションを行う。

居宅療養管理指導

医師・薬剤師・歯科衛生士などが利用者の自宅を訪問し、療養上の管理や指導などを行う。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護職員や看護職員が、定期的な巡回や必要なタイミングで利用者の自宅を訪問し、状況に応じた対応を行う。

夜間対応型訪問介護

ヘルパーが夜間帯に利用者の自宅を訪問し、排泄介助、安否確認、緊急時の対応などを行う。

施設に通うサービス

利用者が施設に通う介護保険サービスは以下になります。

デイサービス

施設に通う利用者に対し、健康チェック、機能訓練、食事・入浴の介助など、日常生活を送るうえでの支援を行う。利用者の孤立感の解消、家族の介護負担を軽減する役割もある。

デイケア

施設に通う利用者に対し、専門的なリハビリテーションや日常生活上の支援などを行う。レクリエーションや入浴ができるデイケアもある。

宿泊するサービス

利用者が宿泊できる介護保険サービスは以下の2種類で、一般的にはショートステイと呼ばれています。

短期入所生活介護

家族の疾病や出張、家族の介護負担軽減、利用者の心身の状態が悪く自宅での生活が困難なときなどに、利用者を短期で受け入れ、入浴・食事などの支援を行う。単独施設・特養などに宿泊する。

短期入所療養介護

療養生活の質の向上、家族の介護負担軽減などを目的に利用者を短期で受け入れ、服薬指導・リハビリテーションなどの医療ケア、入浴・排泄・食事などの支援を行う。老健・介護医療院などに宿泊する。

通い・訪問・泊りを複合的に利用するサービス

通い・訪問・泊りの機能を持つ介護保険サービスは以下の2つです。

小規模多機能型居宅介護

利用者の状態に応じて、通い・訪問・泊りを柔軟に組み合わせて支援を行う。

看護小規模多機能型居宅介護

利用者の状態に応じて、通い・訪問(介護・看護)・泊りを柔軟に組み合わせて支援を行う。

福祉用具・住宅改修のサービス

福祉用具や住宅改修に関する介護保険サービスは以下の3種類です。

福祉用具貸与

在宅介護に必要なベッド・車椅子などの福祉用具のレンタルを行う。

福祉用具販売

レンタルに適さない簡易浴槽・腰掛便座などの福祉用具の販売を行う。

住宅改修

手すりの取り付け、段差の解消、引き戸への交換など、要介護者が在宅で生活するうえで必要な住宅の改修を行う。

要介護に認定されていない方も利用できるサービス

要支援に認定された方は、介護予防サービスの利用が可能です。

それ以外に利用できるサービスとしては、以下があります。

介護保険適用外のサービス

家事代行、配食サービス、介護タクシー、高齢者見守りサービス、訪問理美容などがある。

介護予防・日常生活支援総合事業

掃除・洗濯などの生活支援、見守りなど、高齢者が住み慣れた場所で暮らせるためのサービス。介護予防を目的とした支援を行う。

介護予防・日常生活支援総合事業は、自治体によりサービス内容が異なります。詳しい内容は、自治体のホームページや役所などで確認してください。

在宅介護の費用の目安と費用例

ケアプランに基づいた在宅介護の費用例を紹介するっポ。

介護保険サービスの費用は、要介護度ごとに上限額が設定され、所得に応じて1~3割の自己負担で利用できます。

以下は、要介護度別の1カ月の利用限度額です。なお、自己負担1割、1単位10円で計算しています。

| 要支援1 | 5,032円 |

|---|---|

| 要支援2 | 10,531円 |

| 要介護1 | 16,765円 |

| 要介護2 | 19,705円 |

| 要介護3 | 27,048円 |

| 要介護4 | 30,938円 |

| 要介護5 | 36,217円 |

限度額内であれば自己負担は1~3割ですが、限度額を超えた分は全額が自己負担となります。

在宅介護の費用はいくらかかる?3つの費用例を紹介

在宅介護で費用はいくらかかるのか、ケアマネジャーが3つの事例を紹介します。なお、概算料金の一部は厚生労働省のサイト「介護事業所・生活関連情報検索」で試算し、自己負担1割、1単位10円で計算しています。

費用例:Aさん(要介護2・息子夫婦と同居)

要介護2のA さんは、共働きの息子夫婦と同居しています。日中はほとんどの時間をひとりで過ごしているため、食事・移動・入浴などの介護サービスを中心に利用しています。

| 介護サービス | 費用 | 利用回数/月 |

|---|---|---|

| 訪問介護 | 2,696円 | 8回 |

| デイサービス | 10,044円 | 12回 |

| ショートステイ(短期入所生活介護) | 3,448円 | 2泊 |

| 福祉用具貸与(歩行補助つえ) | 128円 | ― |

| 福祉用具貸与(手すり) | 400円 | ― |

| 合計 | 16,716円 | ― |

費用例:Bさん(要介護3・医療ケアが必要)

要介護3のB さんは、娘夫婦と同居しています。家事や食事の準備は娘がしていますが、Bさんには持病があるため、主に医療ケアを受けられる介護サービスを利用。病状の確認や療養上の指導を受けながら在宅生活をしています。

| 介護サービス | 費用 | 利用回数/月 |

|---|---|---|

| 訪問看護 | 4,200円 | 8回 |

| 通所リハビリテーション | 9,237円 | 8回 |

| ショートステイ(短期入所生活介護) | 4,928円 | 2泊 |

| 福祉用具貸与(ベッド) | 900円 | ― |

| 福祉用具貸与(サイドレール) | 24円 | ― |

| 福祉用具貸与(車椅子) | 300円 | ― |

| 福祉用具貸与(手すり) | 416円 | ― |

| 合計 | 20,005円 | ― |

費用例:Cさん(要支援2・一人暮らし)

要支援2のCさんは一人暮らし。娘夫婦は車で30分ほどの場所に暮らしていますが、仕事が忙しく直接的な介護は困難な状況です。

しかし、介護予防サービスを利用し、自立した生活を送れています。身体機能の維持向上を目的にリハビリテーションを中心に利用。家族は離れて暮らしているため、今後は権利擁護支援団体の利用も検討しています。

| 介護予防サービス | 費用 | 利用回数/月 |

|---|---|---|

| 介護予防訪問リハビリテーション | 1,280円 | 4回 |

| 介護予防居宅栄養管理指導 | 730円 | 2回 |

| 介護予防通所リハビリテーション | 4,661円 | 8回 |

| 合計 | 6,671円 | ― |

介護保険サービスを利用する方法

介護保険サービスを利用するまでの流れを紹介するっポ。

介護保険サービスは在宅介護に欠かせませんが、利用するためには要介護認定を受けなければなりません。

介護保険サービスを利用するまでの流れは、以下のとおりです。

- 要介護認定の申請をする

- 調査員による認定調査が行われる

- 調査結果や主治医意見書によりコンピュータで一次判定が行われる

- 有識者による介護認定審査会で二次判定が行われる

- 申請日から原則30日以内に判定結果が送付される

- ケアマネジャーがケアプランを作成する

- 介護サービスの利用が開始される

要介護認定の申請窓口は、ご本人の住所がある市町村の役所や地域包括支援センターなどです。申請後は、調査員による調査や審査会の判定を経て、要介護認定の結果が通知されます。

介護サービスを利用する際は、介護の計画書であるケアプランが必要です。要介護認定を受けたあとは、ケアマネジャーと相談しながら、ご本人の希望や状態に合ったケアプランを作成します。

在宅介護の悩みを相談できる場所

介護の相談ができる人や機関を紹介するっポ。限界を迎える前に相談してほしいっポ。

在宅介護には、ご本人が住み慣れた場所で生活を続けられるメリットがある一方で、家族の介護負担が増えるというデメリットがあります。

無理を続けてしまうと、最悪の場合は共倒れになる可能性もゼロではありません。

そのような事態を防ぐためには、悩んだとき・困ったときに相談できる人や場所を確保しておくことが重要です。

親族や友人・知人に相談できない方、プロに相談したい方は、以下に相談してみてください。

・地域包括支援センター

・在宅介護支援センター

ケアマネジャー

ケアマネジャーは、いわば介護の専門家です。本人や家族の希望・悩み、心身の状態などに応じてケアプランを作成する役割があります。

在宅介護での困りごとや悩みごとは、ぜひケアマネジャーに相談してください。ケアプランの見直しやサービス事業者の調整などにより、ご家族の負担を軽減できるかもしれません。

必要に応じて、介護サービス以外の支援や専門機関も紹介してもらえます。

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、高齢者や介護に関する相談ができる施設です。主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士が配置されています。

相談内容に応じて、適切な介護サービスや専門機関につないでもらえます。

在宅介護支援センター

在宅介護支援センターは、高齢者の在宅介護に関する悩みなどを相談できる施設です。老人介護支援センターとも呼ばれています。

現在、在宅介護支援センターの多くは地域包括支援センターに移行していますが、地域包括支援センターにつなぐ中間的な役割も担っています。専門家に介護の相談ができる相談窓口のひとつです。

在宅介護に関するよくある質問

在宅介護でよくある疑問を2つ紹介するっポ。

ここでは、在宅介護に関するよくある質問に回答します。

・在宅介護でもらえるお金はいくらですか?

在宅介護と訪問介護の違いは?

在宅介護は自宅での介護そのものを指しますが、訪問介護は介護サービスの一種です。

訪問介護では、ヘルパーが利用者の自宅を訪問し、身体介助や生活援助などのサービスを提供します。

在宅介護でもらえるお金はいくらですか?

基本的に、在宅介護でもらえるお金はありません。ただし、要介護認定を受けると1~3割の負担で介護サービスを利用できます。

たとえば、1万円のサービスを利用したときの実費は、1,000~3,000円です。もらえるお金はありませんが、少ないお金で介護サービスを利用できる仕組みです。

また、自治体によっては、10万円程度の家族介護慰労金を支給しています。家族介護慰労金は、在宅介護をする家族を労うために支給されるお金です。

介護保険サービスを利用していないこと、要介護度が高い高齢者であることなど、対象者は自治体により多少異なります。実施していない自治体もあるため、詳しくはお住いの市町村にご確認ください。

介護サービスを上手に利用して無理のない在宅介護を

在宅介護には、本人が住み慣れた場所で生活を継続でき、施設入居よりも介護費用を抑えやすいメリットがあります。一方では、家族の負担が大きくなりやすいというデメリットもあります。

在宅介護をするなら、まずは専門機関やケアマネジャーに相談し、介護サービスを活用しましょう。家族の介護負担を軽減させることが、在宅介護を継続するためのポイントです。

家族が倒れてしまうと、介護を受けている高齢者は自宅にいられなくなってしまう可能性もあります。そうならないよう、他者の助けを借りて、無理のない介護を目指してください。

ハートページナビでは地域の介護事業所を一覧から探せます

こちらもおすすめ

おすすめ事業所情報

新着記事

ハートページ誌は、全国約70市区・約100万部を発行する業界最大級の介護情報誌。20年を超える歴史(2001年創刊)、カバーするエリアの広さ、発行部数、各自治体や連絡協議会と連携し制作された信頼性の高さで、介護に関わるみなさまより高い評価を得ています。

ハートページナビでは、介護情報を専門に扱うサイトとして、介護に関わる皆さまに必要な情報、役立つ情報などを掲載しています。