配食サービスは高齢者に食事を届けるサービスですが、介護保険は適用されるのでしょうか。

この記事では、介護保険適用の有無、料金の目安、料金を抑える方法などを詳しく解説します。配食サービスを選ぶときのポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

・配食サービスとは

・配食サービスの料金

・配食サービスは介護保険の適用外

・配食サービスの料金を抑える方法

・配食サービスのメリット

・配食サービスのデメリット

・配食サービス業者の選び方

・配食サービスで栄養バランスのとれた食生活を

配食サービスとは

配食サービスは高齢者に食事を届けてくれるサービスだっポ。

配食サービスは、高齢者に栄養バランスのよい食事を届けるサービスです。高齢者の健康を支えるサービスですが、配食サービスは介護保険の対象にはなりません。

健康に配慮されたメニューであることはもちろん、飲み込みや噛む力が低下している方がお粥やムース食などを選べるほか、糖尿病や高血圧症などの疾患に合わせた食事を提供する事業者もあります。

配食サービスは、利用者の都合に合わせて配達の回数などを選択でき、設定した曜日・時間帯に食事を届けてもらえます。

たとえば、朝食と夕食は家族が用意し、デイサービスに行かない日の昼食のみ配食サービスを利用することも可能です。

また、食事を配達するときには高齢者の安否確認もできるため、見守りという点でも役立つサービスといえます。

配食サービスの料金

配食サービスの料金はいくらくらいかな?

配食サービスの料金は事業者ごとに異なり、また、食事の内容によっても変わります。

料金は配達料込みで1食500~900円程度が目安ですが、メニューなどにより1,000円以上かかることもあります。

以下は、1食756円(税込)の配食サービスを1カ月利用した場合の料金例です。なお、配食サービスは宅配サービスに該当するため軽減税率の対象です。

| 平日のみ | 週7日 | |

|---|---|---|

| 1日1食 | 16,632円 | 22,680円 |

| 1日2食 | 33,264円 | 45,360円 |

1食あたりの料金は数百円程度ですが、積み重なると大きな金額になります。配食サービスに使える月あたりの予算を決めて、1食あたりの金額は予算を超えない範囲で決めましょう。

配食サービスは介護保険の適用外

介護保険で配食サービスを利用できたら嬉しいけど…。

配食サービスには介護保険が適用されないため、介護保険サービスのように費用が1~3割に軽減されることはありません。

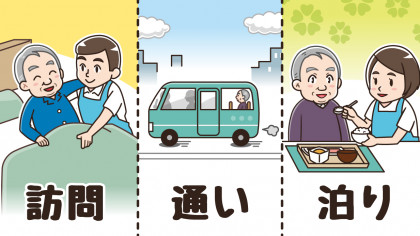

食事の不安を介護保険サービスで解消したいなら、訪問介護を利用する方法があります。ヘルパーに食材の買い出しや調理などを依頼することが可能です。

訪問介護は要介護1以上の方が利用対象となり、要支援の方は介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。

訪問介護で買い物や調理をお願いする場合は1回あたり約220円(1割負担の場合)で、材料費は実費です。平日のみ週5回利用する場合は、1カ月で約4,840円+材料費になります。

なお、デイサービスでも食事が提供されますが、食費には介護保険が適用されません。

配食サービスの料金を抑える方法

配食サービスの費用負担を減らす方法を紹介するっポ。

自炊が困難な方、外出が難しい方などにとって、配食サービスは非常に便利なサービスです。しかし、便利だからと頻繁に利用しすぎると、費用の面で心配になります。

配食サービスにかかる料金を抑えるためには、以下を検討してみてください。

・主食は自宅で用意する

・週に数回は自炊する

それぞれについて、具体的な方法を解説します。

自治体の助成金・補助金制度を活用する

自治体によっては、配食サービスに対して助成金や補助金を出しています。介護保険の特別給付として行っている自治体もあり、制度を利用すれば1食あたりの料金を安くできます。

例を挙げると、群馬県前橋市では、1食500円以上(おかずのみは450円以上)の食事に対して、250~350円の見守り・配送料を補助しています。また、千葉県柏市では、1食あたり500円を超えた分の料金が助成されます。

どちらも利用条件があり、要支援・要介護認定を受けている方などが対象です。

助成金・補助金の内容や対象者は自治体によって異なるため、詳しくはお住いの市区町村に確認しましょう。

主食は自宅で用意する

ご飯やパンなどの主食を自分で用意すると、配食サービスの料金を抑えられます。主食の有無を選べる事業者もあり、おかずのみのお弁当なら1食あたり50~100円程度安くなります。

主食を用意する手間はかかりますが、ご飯の量や柔らかさを好みに合わせて調整できるメリットがありますし、ご自身で炊飯や買い物をすることで、身体機能や認知能力の維持・向上も期待できるでしょう。

週に数回は自炊する

配食サービスを毎日利用するのではなく、週に何日かは自炊にすると、その分の料金を節約できます。

例えば、1週間分の昼食代を比較したとき、配食サービスの利用を週7日から週5日に減らし、2日間を自炊にすると1週間で1,000円近く節約できます。

| 配食サービスの利用 | 合計金額 |

|---|---|

| 7日 | 5,292円 |

| 5日(週2日は自炊) | 4,380円 |

※1食あたり、配食サービス756円、自炊300円で計算

自炊は大変ですが、献立や調理手順を考え、食材を切るなどの作業には、リハビリ効果や認知症予防の効果があると言われています。

また、買い物に出掛ける楽しさ、おいしい料理が完成したときの喜びは、高齢者のイキイキとした日常生活にもつながります。

配食サービスのメリット

配食サービスにはどんなメリットがあるのかな?

配食サービスには、以下のようにたくさんのメリットがあります。

・嚥下・咀嚼機能に合わせた食事形態を選べる

・糖尿病・腎臓病などの持病に合わせて選べる

・栄養バランスが整う

・安否確認をしてもらえる

配食サービスを利用するメリットについて、それぞれ詳しく解説します。

調理・買い物の手間がない

配食サービスは自宅に食事が届くサービスのため、食材の買い出しや調理、後片付けの手間がありません。近所にスーパーマーケットや食材店がない方にとっては、特に便利なサービスといえるでしょう。

また、認知機能の低下がみられ、外出すると家に戻れなくなる方、火を消し忘れることがある方などにもおすすめです。

嚥下・咀嚼機能に合わせた食事形態を選べる

高齢になると飲み込んだり咀嚼したりする機能が低下し、窒息や誤嚥性肺炎になるおそれがあります。そういった方も安心して食事ができるように、お粥や軟飯、きざみ食、ムース食などの食事形態を選べる配食サービスもあります。

食べ物が気管に入って引き起こされる誤嚥性肺炎は、高齢者にとってとても危険な病気です。厚生労働省の資料によると、2023年の全死因のうち、誤嚥性肺炎は3.8%で6位でした。

食事形態をその方に合わせることは、誤嚥性肺炎の予防にも有効です。

ご家庭でお粥やきざみ食などを作るのはとても手間がかかりますが、食事形態が選べる配食サービスなら手軽で安心でしょう。

糖尿病・腎臓病などの持病に合わせて選べる

配食サービスの事業者には、糖尿病や腎臓病、心臓病などの持病を持つ方に向けた食事を選べるところもあります。

持病の種類によっては、食事の内容に気を配ることが必要です。しかし、自炊は手間がかかるだけではなく、食べたいものや好みの味付けを我慢しながら調理しなければならず、辛い気持ちになる方も少なくありません。

塩分やカロリー、タンパク質などが制限された配食サービスなら、持病のある方でも安心です。

療養食を提供しているかどうかは、各事業者のホームページやパンフレットなどで事前に確認しましょう。

栄養バランスが整う

高齢者には栄養が不足している方も多く、厚生労働省の資料によると、65歳以上で低栄養の傾向がある方の割合は男性12.9%、女性22%です。

特に一人暮らしの高齢者は、簡単な食事で済ませてしまったり、好きなものしか食べなかったりと、栄養バランスが偏りがちです。

栄養バランスの良い食事を作ろうにも、食材を使いきれずに腐らせてしまい、かえって食費の負担が大きくなってしまうこともあります。

配食サービスなら、栄養バランスのとれた高齢者のための食事が用意されています。

安否確認をしてもらえる

配食サービスには高齢者の食生活の安定を図る役割がありますが、高齢者の安否を確認することも大切な役割のひとつです。

配達するときに必ず手渡しする事業者なら、何かあたった際にすぐに気付いてもらえます。呼び鈴を鳴らしても出ない、顔色が悪いなどの異変があれば、ご家族などの緊急連絡先につないでもらえるので安心です。

また、専用の宅配ボックスや保冷バッグに届ける置き配を利用する場合でも、前回の食事がそのままになっていれば、「何かあったのでは」と気付いてもらえます。

配食サービスのデメリット

配食サービスにはデメリットもあるから、利用前によく確認してね。

配食サービスには多くのメリットがある一方で、デメリットもゼロではありません。

・メニューを選べない

・土日祝日は配達されない

配食サービスのデメリットについて、それぞれを解説します。

自炊に比べて割高になる

配食サービスは、自炊に比べるとどうしても割高になります。

また、送料や入会金・年会費などが別途かかる事業所もあるため、申し込みの前にはお弁当の価格だけでなく、それ以外にかかる料金も確認しましょう。

メニューを選べない

配食サービスの多くは、日替わりでメニューが決まっています。そのため「今日は○○が食べたい」と、その日の気分で食べたいメニューを選べないのが難点です。

嫌いな食べ物が多い方、食事にこだわりがある方は、慎重に検討する必要があるでしょう。

食品にアレルギーがある方は対応してもらえる場合があります。食物アレルギーや苦手な食べ物があるときの対応は、事前に確認しておくことが必要です。

土日祝日は配達されない

配食サービスは、毎日配達してもらえるとは限りません。土日祝日を休みにしている事業所も多いため、配食サービスが休みの日には自炊などをする必要があります。

毎日届けてほしい場合は、土日祝日も対応している事業者や、長期保存できる冷凍などで届けてくれる事業者を選ぶのもよいでしょう。

また、訪問介護やデイサービス、ご家族が準備するなどの方法もあります。

ご自分で食事を用意できる方は、配食サービスが休みの日に好物を食べるのがおすすめです。好物を買い物したり料理したりすることで、その方の楽しみにもつながります。

配食サービス事業者の選び方

失敗の少ない配食サービスの事業者の選び方を紹介するっポ。

配食サービスの事業者を探すときには、まず役所や地域包括支援センターに問い合わせてみましょう。事業所の一覧や、お得に利用できる補助金・助成金制度などについて教えてもらえる可能性があります。

もちろん、インターネットやチラシなどを頼りに、ご自身で探しても問題ありません。

要介護認定を受けている方であれば、ケアマネジャーに相談するのもおすすめです。その方の経済状況や持病などを考慮して、配食サービスの事業者をピックアップしてもらえます。

配食サービスの事業者を選ぶときには、以下の点を確認すると失敗が少なくなります。

・配送方法

・見守りサービス

・療養食・介護食の有無

味付け

配食サービスの事業者を選ぶときには、ご本人好みの味付けを選びましょう。味付けが合わないと食事を楽しめないだけでなく、食事を残してしまう原因にもなります。

食事の量が減ると体力も落ちてしまうため、契約前には試食をして、ご本人が納得できる味の事業者を選びましょう。

配食サービスの多くが、試食サービスや無料キャンペーンを実施しています。複数を食べ比べて好みの味を見つけるとよいでしょう。

配送方法

配食サービスでは食事を手渡しすることが多いですが、専用の宅配ボックスなどに置き配できる事業者もあります。

手渡しに抵抗がある方や不在が多い方は、置き配に対応しているか確認しましょう。

また、冷凍の食事なら宅配便などで数食分がまとめて届くため、受け取りの手間を軽減できます。ただし、安否確認を希望する方には不向きです。

配送方法は、ご本人の生活スタイルに合わせて選びましょう。

見守りサービス

配食サービスには安否確認の役割もありますが、もしものときの対応は事業者ごとに異なります。

例を挙げると、異変があったときに指定の緊急連絡先に連絡が来たり、配達員がアプリを使って状況を報告したりする方法などです。

安否確認を重視する方は、具体的な方法を事前に確認しておきましょう。

療養食・介護食の有無

食事制限がある方や嚥下に問題がある方は、その方が食べられる食事を提供しているかが重要になります。

高齢者には、糖尿病、腎臓病、高血圧症などの疾患を持つ方も多く、食事の内容には気を付けなければなりません。食事制限が必要な方は、カロリー制限食や減塩食などの療養食があるか確認しておきましょう。

また、高齢者には飲み込みや噛む力が低下している方も多いため、お粥・軟飯、きざみ食・ムース食など、その方に適した形態の食事を提供しているかも大切なポイントです。

配食サービスで栄養バランスのとれた食生活を

配食サービスは、高齢者の食生活を整えられるサービスです。栄養バランスのよい食事が届くため、健康的な生活の一助になります。また、配食サービスには安否確認の役割もあり、本人はもちろん離れて暮らすご家族も安心です。

一人暮らしや老老介護などで調理が難しい方、安否確認を希望する方にはとても便利なサービスといえます。

配食サービスは介護保険の適用外ですが、介護保険の特別給付や助成金制度などにより、高齢者の金銭的な負担を軽減できる自治体もあります。

配食サービスが気になる方は、まずはケアマネジャーや地域包括支援センターなどに相談してみてください。

おすすめ事業所情報

新着記事

介護を学ぶ はーとん教室

-

訪問介護とは?サービス内容やメリットをわかりやすく解説

記事を読む >

-

デイサービスは4種類?サービス内容や利用条件、費用の違いとは

記事を読む >

-

ショートステイとは?宿泊できる期間やサービス種類の違い

記事を読む >

-

居宅介護支援(ケアマネジメント)とは?役割や費用をわかりやすく解説

記事を読む >

-

訪問入浴介護サービスとは?料金や利用対象者をわかりやすく解説

記事を読む >

-

訪問リハビリテーションとは?サービス内容や料金をわかりやすく解説

記事を読む >

-

デイケア(通所リハビリテーション)とは?利用料金やサービス内容をわかりやすく解説

記事を読む >

-

小規模多機能型居宅介護とは?3つのサービス内容とメリット・デメリット

記事を読む >

-

居宅療養管理指導を利用する3つのメリットとは?料金やサービス内容も解説

記事を読む >

-

福祉用具貸与とは?介護保険でレンタルできる13品目一覧

記事を読む >

-

特定福祉用具販売とは?介護保険を利用できる種目一覧つき

記事を読む >

-

住宅改修とは?介護保険でできる上限20万円の介護リフォーム

記事を読む >

-

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?わかりやすい料金やサービス内容

記事を読む >

-

夜間対応型訪問介護とは?利用できる対象者や料金をわかりやすく解説

記事を読む >

-

介護サービスにはどんな種類がある?サービスごとの特徴や利用条件を解説

記事を読む >

-

訪問看護とは?サービス内容や料金、医療保険と介護保険の違い

記事を読む >

ハートページ誌は、全国約70市区・約100万部を発行する業界最大級の介護情報誌。20年を超える歴史(2001年創刊)、カバーするエリアの広さ、発行部数、各自治体や連絡協議会と連携し制作された信頼性の高さで、介護に関わるみなさまより高い評価を得ています。

ハートページナビでは、介護情報を専門に扱うサイトとして、介護に関わる皆さまに必要な情報、役立つ情報などを掲載しています。