定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、介護や医療を必要とする高齢者が自宅で安心して暮らせるよう支援する地域密着型サービスのひとつです。

ここでは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス内容や料金、メリット・デメリットなどについて、わかりやすく解説します。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とはどんなサービス内容?

定期巡回・随時対応型訪問介護看護にかかる費用は?

月途中から利用したときの日割り料金

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のメリット・デメリット

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用するには

まとめ

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とはどんなサービス内容?

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用できる対象者は、要介護1以上の人だっポ。

だから、自立や要支援の人は利用できないんだよ。

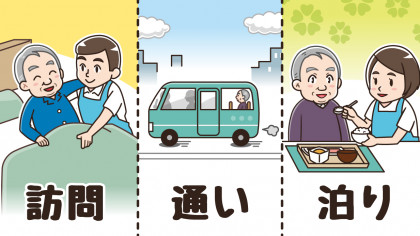

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス内容は以下の3つになります。

定期巡回サービス

定期巡回サービスとは、定期的な訪問介護を1日に何度も利用できるものです。

一般的な訪問介護サービスは、30分以上の滞在で週に数回の訪問が基本です。

訪問ヘルパーが週に2~3回訪問し、買い物や掃除、洗濯などの家事援助をおこなうイメージが強いのではないでしょうか。

一方、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、滞在時間5分程度から1時間以上のサービスまで滞在時間の幅が広いうえ、1日の訪問回数に制限もありません。

そのため、一般的な家事援助以外にも、服薬管理のための5分や寝る前の排泄介助のための15分など、ピンポイントでの利用が可能です。

朝晩の着替えの介助を必要とする人や、薬の管理が苦手な人、「デイサービスに行く日の朝だけ準備を手伝ってほしい」という人にも向いています。

利用者の生活リズムに合わせて、適切な訪問介護サービスを利用できるでしょう。

随時対応サービス・随時訪問サービス

ボタン1つでオペレーターに通報できるオペレーションシステムを導入したサービスです。

事業所から配布されたケアコール端末を使い、利用者が困ったときはいつでもボタンを押すだけで通報することができます。

利用者からの通報を受けて、オペレーターが対処法を提案したり、訪問スタッフを自宅に向かわせたり、緊急時は救急車の要請をしたりするサービスです。

「何かあったら訪問スタッフが駆けつけてくれる」という安心感が、一人暮らしの高齢者や老老介護世帯の心の支えとなります。

似たようなサービスに「夜間対応型訪問介護」があります。

大きな違いは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、夜間に限らず通報システムを使えること、さらに、通報時に看護師による訪問が可能なことです。

また、夜間対応型訪問介護は基本料金に加えて、訪問スタッフを要請した回数がその都度かかりますが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は月額定額料金となるため、料金システムも異なります。

*夜間対応型訪問介護については「夜間対応型訪問介護とは」の記事をご覧ください。

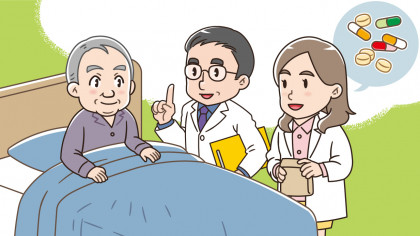

訪問看護サービス

病気や障害によって療養が必要な利用者に、訪問看護サービスを提供します。

定期的に看護師が訪問することで、病状の変化や悪化を見逃さずに生活でき、利用者本人はもちろん、介護をする家族の身体的負担や精神的負担を軽減します。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、看護師の有無で2つに分類されます。

一体型…訪問看護をおこなう看護師がいる事業所

連携型…看護師がいない事業所

前者の「一体型」の場合は、上記のサービスのすべてを提供できますが、後者の「連携型」は、訪問看護サービスを提供する他の事業所と連携して、利用者に訪問看護サービスを提供することになります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護はいたれりつくせりのサービスなんだね。

これなら自宅でも安心して介護を受けられそうだよ。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護にかかる費用は?

定期的な訪問介護・看護や緊急時のかけつけサービスが充実の期巡回・随時対応型訪問介護看護だけど、利用にはいくらかかるっポ?

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用料は月額制になります。

その料金は、要介護度や訪問看護サービス利用の有無、利用する事業所に訪問看護師がいる一体型か、訪問看護師がいない連携型かによっても異なります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護「一体型」1カ月あたりの料金

| 要介護1 | 5,446円 |

|---|---|

| 要介護2 | 9,720円 |

| 要介護3 | 16,140円 |

| 要介護4 | 20,417円 |

| 要介護5 | 24,692円 |

| 要介護1 | 7,946円 |

|---|---|

| 要介護2 | 12,413円 |

| 要介護3 | 18,948円 |

| 要介護4 | 23,358円 |

| 要介護5 | 28,298円 |

*1単位10円、1割負担の場合で計算。地域や負担割合により金額は異なります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護「連携型」1カ月あたりの料金

| 要介護1 | 5,446円 |

|---|---|

| 要介護2 | 9,720円 |

| 要介護3 | 16,140円 |

| 要介護4 | 20,417円 |

| 要介護5 | 24,692円 |

*1単位10円、1割負担の場合で計算。地域や負担割合により金額は異なります。

連携型では、同じ事業所内で訪問看護サービスを提供していないことから、他の事業所の訪問看護を利用すると、そのぶんの利用料がかかります。

一体型、連携型もそれぞれ訪問看護サービスの有無で利用料が変わるため、注意が必要です。

また、上記の料金は地域やサービスの提供体制、サービス内容によっても異なります。

所得によって自己負担割合が2~3割の人も、上記の料金とは異なるので注意が必要です。

ケアコール端末の貸与や回線工事に関する利用者の料金負担はありません。業者による工事も一般的な電話回線さえあれば無料となります。

要介護度が高いとけっこうな負担になりそうだね……。

利用にはしっかり検討したほうがよさそうだな。

月途中から利用したときの日割り料金

月の途中で契約する場合は、日割り計算になるっポ!

上記の金額を規定の30.4日で割り、1日あたりの料金を出します。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護「一体型」1日あたりの料金

| 要介護1 | 180円 |

|---|---|

| 要介護2 | 320円 |

| 要介護3 | 531円 |

| 要介護4 | 672円 |

| 要介護5 | 812円 |

| 要介護1 | 261円 |

|---|---|

| 要介護2 | 408円 |

| 要介護3 | 623円 |

| 要介護4 | 768円 |

| 要介護5 | 931円 |

定期巡回・随時対応型訪問介護看護「連携型」1日あたりの料金

| 要介護1 | 179円 |

|---|---|

| 要介護2 | 320円 |

| 要介護3 | 531円 |

| 要介護4 | 672円 |

| 要介護5 | 812円 |

*1単位10円、1割負担の場合で計算。地域や負担割合により金額は異なります。

要介護1の人が月の途中でサービスを開始し、10日間「連携型の訪問看護サービスなし」を利用したら1,790円(179円×10日)となります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用中に入院したり、ショートステイなどの宿泊サービスを利用したりした場合も、同じように日割り計算をして1日あたりの料金を出します。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のメリット・デメリット

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のメリット・デメリットも確認しておくっポ。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のメリット

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のメリットは主に以下の3つだっポ。

利用者の生活リズムが崩れない

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用では、利用者の生活リズムに合わせたサービスを受けられます。

必要があれば1日に何度も訪問してくれるため、利用者の生活に必要なサービスをピンポイントで受けることが可能です。

そのため、利用者は今までの生活リズムを崩すことなく、在宅生活を続けられます。

介護だけでなく看護サービスも受けられる

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護ヘルパーだけでなく看護師の訪問が可能なサービスです。

病気や障害に対しての知識が豊富な看護師が訪問することで、介護される人はもちろん、介護する家族の不安も軽減します。

病気の悪化に伴い、訪問介護だけでなく訪問看護が必要となった場合も、一体的なケアサービスを受けることができます。

医療行為が必要な人や自宅で最期を迎えたいと願う人も、安心して住み慣れた自宅で生活できるでしょう。

24時間いつでも通報できる

このサービスの特徴のひとつであるケアコール端末から、24時間いつでもオペレーターに通報できます。

そのため、24時間いつでも駆けつけてくれる安心感があります。

一人暮らしの人や、老老介護をする世帯、さらに、離れて暮らす家族も安心です。

また、通報時は介護ヘルパーだけでなく看護師による訪問も可能なため、緊急時の医療処置などを受けることができます。

24時間いつでも連絡がとれるのはありがたいよ。それだけで安心できそうだ。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のデメリット

一方、定期巡回・随時対応型訪問介護看護にはデメリットもあります。

同じようなサービスは併用できない

同じようなサービスを提供する訪問介護や夜間対応型訪問介護などとの併用はできません。

そのため、いままで他の事業所の訪問介護サービスを利用していて、信頼する訪問ヘルパーがいる場合は心苦しい選択となるかもしれません。

なお、病院に行くときの付き添いや診察手続きなどを指す通院等乗降介助との併用は可能となります。

利用頻度が低いと割高に

1カ月の定額料金となるため、利用頻度が低いと割高になってしまう可能性があります。

そのため、本当にこのサービスが必要なのかどうかは、事前によく検討するとよいでしょう。

サービス内容や料金形態を含めて、どの介護サービスが自分や家族にあっているのかは担当ケアマネジャーに相談してね。

似たようなサービスの「夜間対応型訪問介護」なんかも視野に入れて、比較・検討するといいっポ。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用するには

サービスの利用を希望するなら、以下のような流れになるっポ。

(1)要介護認定を受ける

まず、要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定を受けていない人は、市町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターなどに要介護認定の申請をおこないましょう。

(2)ケアプランを作成する

認定調査後、要介護1以上と認定されたら、介護サービスの利用に向けて、担当ケアマネジャーがケアプラン(介護サービス利用計画書)を作成する流れとなります。

その際、ケアマネジャーにどのようなことで困っているのか、どのような介護サービスを利用したいのかを伝えましょう。

担当ケアマネジャーは、利用者の要望や主治医の意見書をもとに、利用者にとって適切な介護サービスや訪問回数、訪問時間などを検討します。

(3)サービス開始

利用者や家族の納得するケアプランが完成したら事業所との契約をして、サービス開始となります。

サービス利用にはケアプランが不可欠なんだね。

まとめ

定期巡回・随時対応型訪問介護看護には、24時間切れ目のない安心感があるっポ。夜中でも何かあったら来てくれるのはありがたいよね。

できるだけ長く自宅で暮らし続けたい人にはぴったりのサービスじゃないかな。

でも、担当のケアマネとしっかり相談してからサービスの利用をするべきか判断しようね。

*自治体や事業所により、ここで説明した内容と異なる場合があります。詳細に関しては、必ず各自治体・事業所にお問い合わせください。

介護サービスにはどんな種類がある?サービスごとの特徴や利用条件を解説

地域密着型サービスについて詳しくはこちら

地域密着型サービスとは?9種類のサービスや住所地特例のしくみ

こちらもおすすめ

おすすめ事業所情報

新着記事

墨田区版

患者様に合わせた在宅医療で、一人ひとりの「自分らしく」を支えたい

患者様に合わせた在宅医療で、一人ひとりの「自分らしく…

台東区版

患者様に合わせた在宅医療で、一人ひとりの「自分らしく」を支えたい

患者様に合わせた在宅医療で、一人ひとりの「自分らしく…

荒川区版

患者様に合わせた在宅医療で、一人ひとりの「自分らしく」を支えたい

患者様に合わせた在宅医療で、一人ひとりの「自分らしく…

「キツネがいる…」レビー小体型認知症ならではの不思議な“幻視”の世界【介護漫画】

【診療報酬改定】病院とケアマネの入退院連携を強化 平時からの関係づくりを高く評価 厚労省が新区分を創設

ホームヘルパーに来てもらうには?利用条件や手続き方法

介護を学ぶ はーとん教室

-

訪問介護とは?サービス内容やメリットをわかりやすく解説

記事を読む >

-

デイサービスは4種類?サービス内容や利用条件、費用の違いとは

記事を読む >

-

ショートステイとは?宿泊できる期間やサービス種類の違い

記事を読む >

-

居宅介護支援(ケアマネジメント)とは?役割や費用をわかりやすく解説

記事を読む >

-

訪問入浴介護サービスとは?料金や利用対象者をわかりやすく解説

記事を読む >

-

訪問リハビリテーションとは?サービス内容や料金をわかりやすく解説

記事を読む >

-

デイケア(通所リハビリテーション)とは?利用料金やサービス内容をわかりやすく解説

記事を読む >

-

小規模多機能型居宅介護とは?3つのサービス内容とメリット・デメリット

記事を読む >

-

居宅療養管理指導を利用する3つのメリットとは?料金やサービス内容も解説

記事を読む >

-

福祉用具貸与とは?介護保険でレンタルできる13品目一覧

記事を読む >

-

特定福祉用具販売とは?介護保険を利用できる種目一覧つき

記事を読む >

-

住宅改修とは?介護保険でできる上限20万円の介護リフォーム

記事を読む >

-

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?わかりやすい料金やサービス内容

記事を読む >

-

夜間対応型訪問介護とは?利用できる対象者や料金をわかりやすく解説

記事を読む >

-

介護サービスにはどんな種類がある?サービスごとの特徴や利用条件を解説

記事を読む >

-

訪問看護とは?サービス内容や料金、医療保険と介護保険の違い

記事を読む >

ハートページ誌は、全国約70市区・約100万部を発行する業界最大級の介護情報誌。20年を超える歴史(2001年創刊)、カバーするエリアの広さ、発行部数、各自治体や連絡協議会と連携し制作された信頼性の高さで、介護に関わるみなさまより高い評価を得ています。

ハートページナビでは、介護情報を専門に扱うサイトとして、介護に関わる皆さまに必要な情報、役立つ情報などを掲載しています。