訪問入浴介護とは、自宅のお風呂での入浴が難しい人のために、簡易浴槽を自宅まで運んで入浴介護をしてくれる介護保険サービスのひとつ。

要介護度が高くなると、自宅での入浴が簡単ではなくなってきます。デイサービスを利用した入浴もできますが、通所サービスは苦手という人や状態的に利用が困難なケースもあるでしょう。

ですが定期的に入浴をしなければ、清潔を保つことが難しくなります。そんなときに利用したいのが訪問入浴サービス。

ここでは、訪問入浴のサービス内容や利用の仕方、料金、メリットやデメリットまでわかりやすく解説します。

訪問入浴介護とは?サービス内容を解説

訪問入浴サービスを利用できる対象者は?

訪問入浴サービスの利用方法は?利用開始までと当日の流れ

訪問入浴サービスの料金・利用時間はどのくらい?

訪問入浴サービスのメリット・デメリット

まとめ

訪問入浴介護とは?サービス内容を解説

訪問入浴介護は、略して「訪問入浴」って呼ぶことが多いんだよ。

ここでも以降は「訪問入浴」で統一するっポ。

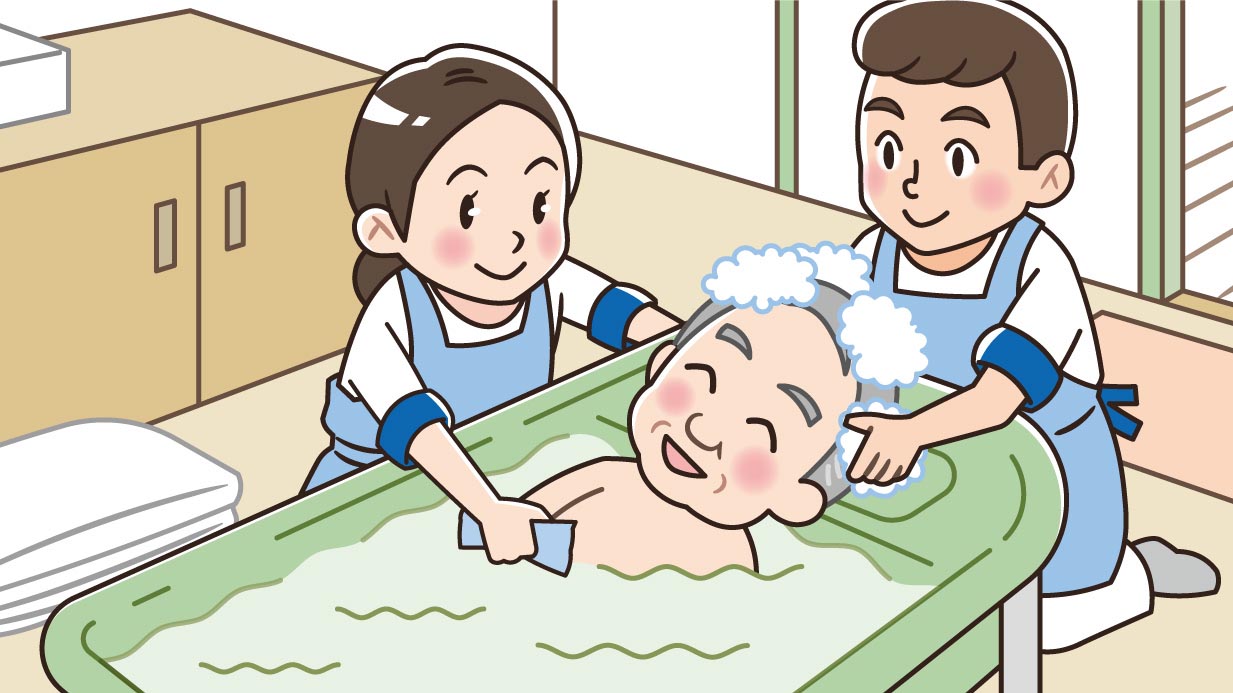

訪問入浴とは、看護師や介護職員が要介護者の入浴を行う介護サービスです。訪問入浴車で簡易浴槽を持ち込み、自宅の中に設置して担当スタッフが入浴介助します。

自宅内に簡易浴槽を置くための約2畳のスペースがあれば、一軒家だけでなく団地などの2階以上であっても利用可能です。

都市部では、高層マンションの上層階に住んでいる利用者にもサービスの提供がされています。

サービスを提供するのは、看護師もしくは准看護師1名と介護職員2名以上の合計3人以上。入浴前後には必ず体調チェックをするため、看護師も必ず1名以上が必要です。入浴による急変にも対応してもらえるので安心です。

要支援者を対象とした介護予防訪問入浴の場合は、看護師もしくは准看護師1名と介護職員1名以上が訪れることになります。

訪問入浴は全身の清潔保持と心身機能の維持が一番の目的ですが、バスタブのお湯に全身浸かりながらゆっくりとくつろぐことで、リラックス効果も得られます。

自宅で入浴できるため、プライバシーが守られるのも利点です。

「訪問入浴」と「訪問介護の入浴」の違い

訪問介護でも入浴介助が行われますが、訪問入浴サービスと大きく異なるのは、利用者宅の浴室を利用するのか、しないのかです。

訪問入浴は訪問入浴車で簡易浴槽を持ちこみますが、訪問介護は自宅の浴室で入浴介助や見守りをします。

また寝たきりの場合には、訪問介護を利用しても自宅のお風呂では入浴することができません。

利用料金は、訪問入浴では1回あたりの料金となり、訪問介護の入浴介助では時間単位の計算となるなど、費用にも違いがあります。

訪問入浴サービスを利用できる対象者は?

訪問入浴は体が不自由な人にとってありがたいサービスみたいだけど、利用できるのはどんな人なのかな?

訪問入浴は要介護1~5の認定を受けた人が利用の対象となります。

在宅介護を受けている高齢者のうち、自宅の浴槽では入浴が難しい人が利用できるサービスです。

要支援1もしくは2の場合には、自宅にバスタブがなかったり、感染症などがあり他の施設での入浴が難しければ、介護予防訪問入浴介護サービスとしての利用が可能です。

なお、訪問入浴を利用するためには、医師の指示書によって入浴の許可が出ていることを示す必要があります。

訪問入浴サービスの利用方法は?利用開始までと当日の流れ

でも実際に訪問入浴のサービスを受けるには何からはじめたらいいんだろう。

訪問入浴サービスを利用したいと思ったら、どんな手続きをしたらいいのか、実際に利用する場合の流れはどうなっているのか。

サービス開始までの手順と、当日の利用の流れの例を紹介するっポ。

訪問入浴サービス開始までの手順

訪問入浴サービスの利用を希望してから実際に利用開始となるまでは、以下のような流れになります。

(1)まずはケアマネジャーに相談

サービスの利用を開始するためには、ケアプラン(居宅サービス計画書)への記載が必要です。

そのため、まずはケアマネジャーに「訪問入浴を利用したい」と相談しましょう。

(2)訪問入浴サービス事業所の選択と契約

ケアマネジャーは利用者や家族の要望を聞いて、その利用者に合う事業所をいくつか選出してくれます。

そこから利用者とその家族が事業所を決めて契約となりますが、契約時には事業所からサービス内容や手続きの流れを書面で説明されます。利用者とその家族がその内容に同意すると、今度は同意書の作成です。

このような説明と同意書の作成は、法律で義務付けられています。説明がない場合には、催促をするなどしたほうがよいでしょう。

その後、契約書を交わして契約成立です。

(3)ケアプランをサービスに追加し、利用開始へ

契約が成立するとケアプランに訪問入浴サービスが追加され、サービスを利用開始できます。

訪問入浴サービス利用の当日の流れ

さて、サービスの利用が可能になったら、次は実際にサービスを受けることになります。

訪問入浴サービスを受ける当日の手順を見てみましょう。

(1)バイタルチェック

簡易浴槽を準備したスタッフが、専用の訪問入浴車で利用者の自宅を訪れます。

入浴前には、入浴が可能かを判断する看護師によるバイタルチェックが欠かせません。このときに、ストレッチャー型の体重計などで体重測定をすることもあります。

入浴が難しいと判断された場合には、部分浴や清拭(せいしき)で対応となります。

(2)浴槽の準備

入浴が可能と判断されたら、スタッフは簡易浴槽を組み立てて入浴の準備をします。

簡易浴槽といっても一般的なお風呂と同じくらいの大きさがあり、入浴には十分なサイズ。約2畳の広さがあればどこでも設置が可能です。

お湯は訪問入浴車から給湯したり、利用者宅の浴室などから引いて使用します。なかには、よりリラックスできるように温泉水などをオプションとして使用する事業所もあります。

(3)洗髪や洗体

浴槽の準備が整ったら、介護職員が利用者の身体や髪を洗います。

寝たきりの場合には、安易な姿勢で入浴できるよう浴槽に付けるタイプの入浴枕が使用されることもあります。

(4)片付け・バイタルチェック

入浴が終わると、看護師は利用者のバイタルチェックをして異常がないか確認。

その間に、介護職員は浴槽の片付けをします。使用したお湯は、排水ポンプを用いて利用者宅の排水溝やトイレへ排水されます。

この流れは一例だから、詳細は利用する事業所に確認してね!

訪問入浴サービスの料金・利用時間はどのくらい?

訪問入浴サービスはいくらかかるのかな?

当日にかかる時間もチェックしておこう。

訪問入浴サービスは、時間単位ではなく回数で利用料金が決まります。

| 全身浴 | 1,266円 |

|---|---|

| 清拭または部分浴 | 1,139円 |

上記は1単位10円、1割負担の場合で計算。地域や負担割合(1~3割)により金額は異なります。

一軒家やマンションなどの種類で利用料が変わることはありません。

しかし、山間部などの特別な地域の場合には、料金が上乗せされることもあります。また、温泉水を使用するなどのオプションを利用は別途費用がかかります。

当日、入浴が難しく清拭(せいしき)や部分浴になると利用料が安くなります。その場合の料金は、全身浴を行った場合の90%です。

利用回数に制限はありませんが、介護保険には支給限度額が決められているため、限度額を超えると全額実費となる点には注意が必要でしょう。

訪問入浴にかかる時間は、おおむね40~60分。この時間は、身体の状況によって多少前後します。

提供できる時間帯は事業者の営業時間によって違いがあるものの、朝8時半から18時くらいまでのところが多くなっています。

利用できる曜日も事業所によって異なります。日曜日や年末年始はサービスの提供をしていない場合があるので、事業者と契約する前に確認しておきましょう。

家族の都合もあるから、利用できる日時は確認しておいたほうがよさそうだなあ。

訪問入浴サービスのメリット・デメリット

訪問介護は、お風呂に入ることが難しい人にとって欠かせないサービスだっポ。

メリットはいっぱいありそうだけどデメリットもあるのな?

訪問入浴のメリット

訪問入浴介護サービスには、主に4つのメリットがあります。

要介護者の身体を清潔に保てる

1つ目は、体がきれいになることです。

重度の要介護者はお風呂に入ることが簡単ではなく、家族が入浴介助するにも限界があります。

訪問入浴では、浴槽に浸かって身体の隅々まできれいにでき、その結果として細菌やウイルスの感染予防にもなります。

血行がよくなる

適温のお湯でしっかりと入浴するため、全身の血行がよくなり身体がほぐれます。

また、全身の血色がよくなるだけでなく体の機能が活発になり、便秘や床ずれなどの予防や解消につながります。

リラックス効果

入浴は、緊張のほぐれやリラックス効果が得られます。気分転換する機会が少ない寝たきりの方であれば、なおさらでしょう。

また、すがすがしい気持ちになり副交感神経が優位になることで、夜にしっかり眠れるようになります。

家族の負担を軽減

訪問入浴サービスを利用している人の多くは、自宅の浴槽では入浴が難しい要介護度の高い人です。

入浴介助は体力も必要になるため、介護に限界を感じてしまうなど家族にとっては大きな負担となります

訪問入浴介護を利用すれば、介護者の心身や時間の負担軽減も可能です。

訪問入浴のデメリット

訪問入浴介護サービスのデメリットも主に4つあります。

利用料金が高い

訪問入浴サービスの一番のデメリットは、利用料金が高いことです。

訪問介護を60分利用した場合の自己負担額(1割の場合)は600円弱ですが、訪問入浴では1,266円と約2倍の金額となっています。

利用回数を増やしたくても経済的に難しいケースもあるでしょう。

駐車スペースが必要

訪問入浴のスタッフは、専用の車で浴槽を運びます。そのため、近くに車を停められるスペースがない場合には、サービスの提供を受けられない可能性もあります。

衣服を着ていない状態に抵抗を感じる可能性も

家族以外の人に裸を見られることや、異性に介護されることに抵抗を感じる高齢者もいます。

事業所の人員によって同性介護が難しい場合もあり、入浴そのものを楽しめない可能性もあるでしょう。

訪問入浴の看護師は医療行為ができない

訪問入浴サービスで同行する看護師は、基本的に医療行為を行えません。そのため医療行為が必要な利用者の場合には、訪問看護サービスを利用することもあります。

ただし訪問入浴は基本的に他の訪問サービスと同時利用ができないため、利用時間をずらすなどの対処をとるケースが多くなります。

メリット・デメリットを見極めて、訪問入浴の利用を検討するのがいいみたいだね。

まとめ

訪問入浴を利用すれば、高齢者がさっぱりできたりリラックスできるだけじゃなくて、家族の介護負担を大幅に減らせるっポ。

お風呂に入るのはデイサービスでもできるから、ケアマネジャーと相談してどのサービスを利用するか決めるといいんじゃないかな。

*自治体や事業所により、ここで説明した内容と異なる場合があります。詳細に関しては、必ず各自治体・事業所にお問い合わせください。

介護サービスにはどんな種類がある?サービスごとの特徴や利用条件を解説

こちらもおすすめ

おすすめ事業所情報

新着記事

介護を学ぶ はーとん教室

-

訪問介護とは?サービス内容やメリットをわかりやすく解説

記事を読む >

-

デイサービスは4種類?サービス内容や利用条件、費用の違いとは

記事を読む >

-

ショートステイとは?宿泊できる期間やサービス種類の違い

記事を読む >

-

居宅介護支援(ケアマネジメント)とは?役割や費用をわかりやすく解説

記事を読む >

-

訪問入浴介護サービスとは?料金や利用対象者をわかりやすく解説

記事を読む >

-

訪問リハビリテーションとは?サービス内容や料金をわかりやすく解説

記事を読む >

-

デイケア(通所リハビリテーション)とは?利用料金やサービス内容をわかりやすく解説

記事を読む >

-

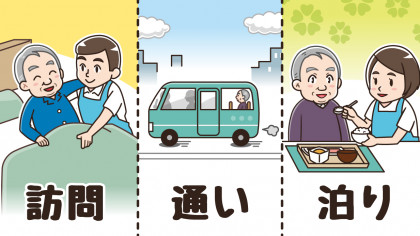

小規模多機能型居宅介護とは?3つのサービス内容とメリット・デメリット

記事を読む >

-

居宅療養管理指導を利用する3つのメリットとは?料金やサービス内容も解説

記事を読む >

-

福祉用具貸与とは?介護保険でレンタルできる13品目一覧

記事を読む >

-

特定福祉用具販売とは?介護保険を利用できる種目一覧つき

記事を読む >

-

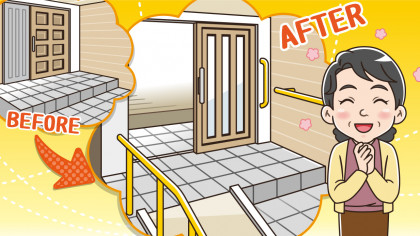

住宅改修とは?介護保険でできる上限20万円の介護リフォーム

記事を読む >

-

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?わかりやすい料金やサービス内容

記事を読む >

-

夜間対応型訪問介護とは?利用できる対象者や料金をわかりやすく解説

記事を読む >

-

介護サービスにはどんな種類がある?サービスごとの特徴や利用条件を解説

記事を読む >

-

訪問看護とは?サービス内容や料金、医療保険と介護保険の違い

記事を読む >

ハートページ誌は、全国約70市区・約100万部を発行する業界最大級の介護情報誌。20年を超える歴史(2001年創刊)、カバーするエリアの広さ、発行部数、各自治体や連絡協議会と連携し制作された信頼性の高さで、介護に関わるみなさまより高い評価を得ています。

ハートページナビでは、介護情報を専門に扱うサイトとして、介護に関わる皆さまに必要な情報、役立つ情報などを掲載しています。