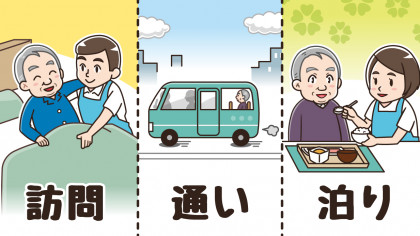

訪問介護とは、在宅生活をする高齢者の自宅をホームヘルパーが訪問し、必要な援助を行うサービスです。ご本人の状態に合わせた支援を受けられるため、自宅での生活を無理なく継続できます。

この記事では、訪問介護の詳しいサービス内容や利用料金、失敗しない事業所の選び方などをわかりやすく解説します。

・訪問介護とは

・訪問介護のサービス内容

・訪問介護でできないこと

・保険外サービスも依頼できる「混合介護」

・訪問介護の利用料金はどのくらい?

・訪問介護を利用するメリット

・訪問介護を利用するデメリット

・訪問介護の利用がおすすめの人

・訪問介護サービスを始める方法

・失敗しない訪問介護事業所の選び方

・その他の訪問型の介護保険サービス

・訪問介護は在宅介護に欠かせないサービスのひとつ

訪問介護とは

訪問介護はホームヘルプって呼ばれることもあるよ。

訪問介護とは、ホームヘルパー(訪問介護員)が利用者の自宅を訪問し、日常生活を支援する介護保険サービスです。

高齢者の「要介護状態になっても、できる限り住み慣れた自宅で生活を続けたい」という思いを支え、ご本人の生活に寄り添ったサポートを行います。

ヘルパーは、社会福祉法人や医療法人、民間企業などが運営する訪問介護ステーションから派遣されます。

訪問介護を利用できる人

訪問介護を利用できるのは、在宅生活を送る65歳以上で要介護1~5の方です。ただし、がんや関節リウマチなどの特定疾病が原因で介護を必要とする方であれば、40歳から利用できます。

要支援1・2の方は訪問介護の対象外となりますが、介護予防・生活支援サービス事業で訪問型サービスの利用が可能です。

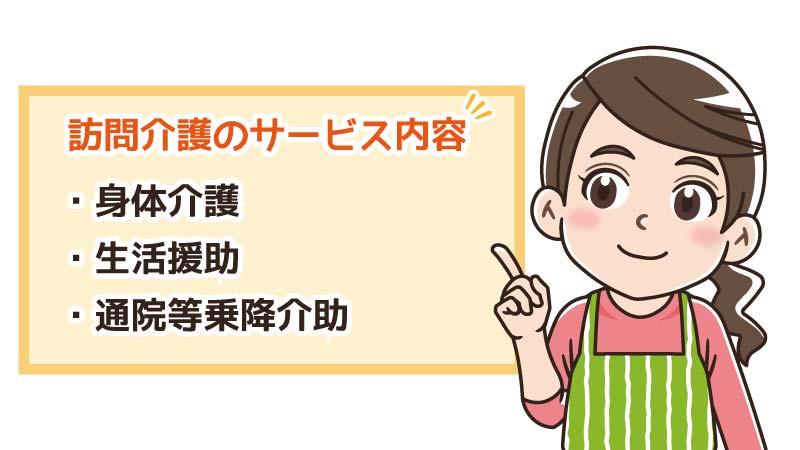

訪問介護のサービス内容

訪問介護でどんなサービスを利用できるのか解説するっポ。

訪問介護では以下のサービスを提供します。

・生活援助

・通院等乗降介助

ここでは、それぞれのサービスの詳細を解説します。

身体介護

身体介護は、入浴介助やおむつ交換など直接身体に触れるケアです。

朝や就寝前の着替え介助、排泄介助、食事を自力で食べられない方への食事介助などがあります。

| 入浴介助 | 入浴の準備や全身・部分的な洗浄 |

|---|---|

| 食事介助 | 食事の際の支援や口腔ケア |

| 更衣介助 | 着替えの手伝い |

| 排泄介助 | おむつの交換やトイレ誘導 |

| 移動・移乗介助 | 歩行の補助や車椅子やベッドへの移乗など |

| 服薬介助 | 飲み忘れ防止の服薬確認や手伝い |

| 体位変換 | 床ずれ防止の姿勢変換 |

一人暮らしの方などからは「一人で入浴するのが不安」との声が特に多くありますが、訪問介護ではヘルパーが入浴介助するため、自宅でも不安なく入浴できます。

生活援助

生活援助は、掃除や洗濯、調理などの日常生活に必要な家事全般です。

他にも、薬の受け取りや、日用品を買うための付き添いなど、さまざまなニーズに対応します。ヘルパーがご本人の代わりに身の回りのお世話をするイメージです。

| 買い物 | 生活必需品(食料品や日用品など)の買い物代行や付き添い |

|---|---|

| 食事準備・片付け | 利用者のための調理、配膳、片付け |

| 薬の受け取り | 外出が困難な利用者の薬の受け取り |

| 洗濯 | 利用者の洗濯物の洗濯、物干し、収納など |

| 掃除 | 居室、風呂、トイレなどの掃除 |

| ゴミ出し | ゴミの分別、集積所へのゴミ出し |

| ベッドメイク | シーツや枕カバーの交換など |

通院等乗降介助

通院等乗降介助は、通院時の車の乗り降りやその前後の介助をヘルパーが行う支援です。

乗車前後の移動の介助だけでなく、着替えなどの外出準備や通院先での受診の手伝いも含まれます。

| 乗降時の介助 | 車両への乗車・降車の介助 |

|---|---|

| 移動等の介助 | 乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助 |

| 病院での手続き | 通院先での受診の手続きなど |

訪問介護でできないこと

訪問介護ではお願いしたくてもできないことがあるっポ…。

訪問介護では、介護保険の範囲でできるサービスが限られています。

訪問介護でできないことを「生活援助」と「医療的ケア」別に一覧で紹介します。

訪問介護でできない生活援助

| 利用者の家族に対する援助 | ・家族の衣類の洗濯 ・家族分の食事の準備 ・家族の部屋の掃除 |

|---|---|

| 日常生活を送るのに困らない援助 | ・洗車 ・窓ふき ・草むしり ・ペットの世話 ・ベランダ掃除 ・仏壇の掃除 ・電球の取り換え ・散歩の付き添い ・郵便物の投函 |

| 日常的な家事の範囲を超えている援助 | ・大掃除 ・床のワックスがけ ・おせちなど特別な調理 ・来客へのお茶出し ・金銭や貴重品の管理 |

訪問介護では、ご本人以外への援助や日常生活に直接関係しない支援は、介護保険の対象外となります。

「訪問介護でできること・できないこと」について詳しくはこちら

訪問介護でできない医療的ケア

訪問介護では、在宅酸素や褥瘡(床ずれ)の処置などの医療的ケアは提供できません。在宅で医療的ケアを受けるには、訪問看護サービスを利用する必要があります。

訪問看護では以下のサービスを受けられます。

- 血圧・体温などの測定

- 病状の確認

- 在宅酸素・カテーテルなどの管理

- 褥瘡の処置

- リハビリテーション

- 排泄・入浴の介助

- 在宅での看取り

など

訪問看護は訪問介護に比べて料金が高くなる傾向です。費用を抑えるためにはふたつのサービスを上手に組み合わせるとよいでしょう。

保険外サービスも依頼できる「混合介護」とは

介護保険が適用されないサービスを利用したいときには、どうしたらいいのかな?

訪問介護の「介護保険内サービス」と「保険外サービス」を組み合わせて利用することを「混合介護」と言います。

たとえば、食事調理(保険内)のあとに犬の散歩(保険外)をしたり、日用品の買い物(保険内)のついでに趣味や娯楽のための外出支援(保険外)をしたりするものです。

混合介護は、介護保険内のサービスだけではできないさまざまなニーズに対応でき、利用者のQOL(生活の質)を向上させるメリットがあります。

もし、混合介護の希望があるときや、「この家事は介護保険内で頼める?」と心配なときなどは、担当ケアマネジャーや事業所に相談してみましょう。

介護保険内・外のサービスは同時提供できない

混合介護ではサービス時間を明確に区分する必要があり、「介護保険内サービス」と「保険外サービス」は同時進行で提供できません。

たとえば、ご本人と家族の食事の準備をヘルパーにお願いするときは、ご本人の分は介護保険内の時間で作り、家族分を保険外サービスの時間で別途作る必要があります。

介護保険適用外のサービスは全額自己負担

介護保険サービスは、所得に応じて1~3割の料金負担で利用できます。

一方で、介護保険が適用されない保険外サービスは全額自己負担になるため、料金をしっかり確認したうえで利用する必要があります。

訪問介護の利用料金はどのくらい?

訪問介護サービスを利用したときの料金について解説するっポ。

訪問介護は、要介護度による費用の違いはありません。要介護1の方も要介護5の方も料金は同じです。

| 20分未満 | 163円 |

|---|---|

| 20分以上30分未満 | 244円 |

| 30分以上60分未満 | 387円 |

| 60分以上90分未満 | 567円 |

| 以降30分ごと | 82円 |

| 20分以上45分未満 | 179円 |

|---|---|

| 45分以上 | 220円 |

| 1回(片道) | 97円 |

|---|

出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」

上記は1単位10円、自己負担1割で計算しています。お住まいの市町村や自己負担の割合(所得により1~3割)により費用は異なります。

訪問介護のサービス加算

訪問介護のサービス内容によっては別途サービス加算が必要です。

たとえば、ヘルパー2人が訪問したとき、夜間(18~22時)・早朝(6~8時)に利用したとき、緊急時にサービスを利用したときなどは、規定の追加料金がかかります。

| ヘルパー2人が訪問した場合 | 料金の2倍 |

|---|---|

| 夜間・早朝・深夜の場合 | 夜間・早朝:料金の25% 深夜:料金の50% |

| 緊急時に対応した場合 | 100円/1回 |

| 身体介護に続き生活援助をした場合 | 65円/25分毎(195円が限度) |

※1割負担、1単位10円で計算

その他、口腔連携強化加算、認知症専門ケア加算など、サービス加算にはいくつかの種類があります。

要介護度ごとの支給限度額

介護保険ではサービスを利用できる上限額(支給限度額)が設定され、上限額は要介護度ごとに決められています。

| 要介護1 | 16,765円 |

|---|---|

| 要介護2 | 19,705円 |

| 要介護3 | 27,048円 |

| 要介護4 | 30,938円 |

| 要介護5 | 36,217円 |

※1割負担、1単位10円で計算

支給限度額をオーバーすると、超えた分の利用料金は全額が自己負担となります。

他に利用している介護サービスとの兼ね合いを見ながら、サービス内容や回数の検討が必要です。

訪問介護を利用するメリット

訪問介護には主に6つのメリットがあるっポ。

訪問介護の利用には以下のメリットがあります。

・介護が必要でも在宅生活を継続できる

・家族が安心して外出できる

・家族の介護負担を軽減できる

・体調の変化や安否を確認できる

・デイサービスより費用が安い

一人ひとりにあった支援を受けられる

介護保険サービスは、ケアプランに基づいてサービスが提供されます。

ケアプランはケアマネジャーが作成する介護サービスの計画書のことで、ご本人の体調や生活状況、ご家族の事情に合わせた計画が立てられます。

ケアプランにはご本人やご家族の希望・課題などが盛り込まれるため、訪問介護でも一人ひとりに合った支援を受けられます。

介護が必要でも在宅生活を継続できる

訪問介護はご本人の困りごとを手助けするサービスのため、自立を促し自宅での生活を無理なく継続できます。

たとえば、火の始末や包丁使いが心配な方は調理をお願いしたり、足の痛みでゴミ出しや買い物ができない方は家事援助を利用したりするなどです。

ご本人ができない困りごとをお願いすることで、安全に自宅での生活を続けられます。

訪問介護はご本人の生活スタイルに合わせてサービスを利用できるため、生活リズムが崩れないこともメリットです。

家族が安心して外出できる

ご家族が日中仕事などで外出してしまうと、介護を必要とする方がひとりきりになる時間ができてしまいます。

たとえば、寝たきりの方を介護している場合、ご家族が留守にする時間帯に訪問介護を利用すれば、おむつ交換や体位変換(寝返りをうたせる行為)、服薬、食事などの介助をヘルパーに任せられ、安心して外出できます。

家族の介護負担を軽減できる

介護を必要とするご本人の状態によっては、ご家族の介護負担がとても大きくなります。1日の大半を介護に費やす家族もいるほどですが、訪問介護サービスを利用すれば介護負担の軽減が可能です。

特に、老老介護では介護疲れが深刻になるケースもあります。訪問介護の利用により、共倒れのリスクを回避しやすくなるでしょう。

体調の変化や安否を確認できる

介護が必要な方は、特定のコミュニティに属していない方、人との関係が疎遠な方が少なくありません。

特に一人暮らしの方だと、相談できる相手がいなかったために病状が悪化し、手遅れになるようなケースもあります。

訪問介護はヘルパーが定期的に訪問するため、安否確認はもちろん体調の変化にもいち早く気づいてもらえます。

「ヘルパーが認知症の症状に気づいてご家族に受診をすすめた」「床ずれを早期発見して早めに治療を開始できた」などは実際にあったケースです。

デイサービスより費用が安い

デイサービスは、利用者が施設に通い、入浴や食事などの支援、機能訓練などを受けられる介護保険サービスです。レクリエーションや季節のイベントなども楽しめ、訪問介護と同じく日中に利用できます。

以下は、訪問介護とデイサービスの料金目安です。

| 利用時間 | 料金 |

|---|---|

| 訪問介護 | 387円/1時間 |

| デイサービス | 479円/3時間(要介護3の場合) |

※1割負担、1単位10円の場合

利用時間の設定が異なるため比較しづらいですが、一般的にデイサービスは訪問介護より費用が高くなる傾向です。

訪問介護に比べるとデイサービスは利用時間が長いことから料金が高く、食費やレクリエーションの材料費なども必要になります。

訪問介護を利用するデメリット

訪問介護にデメリットはないのかな…。

訪問介護のデメリットは主に3つです。

・利用者とヘルパーにも相性がある

・利用できる回数・時間に限りがある

本人がサービスを拒否する

人によっては他人の訪問に抵抗感を持つことがあり、「自宅に他人を入れたくない」という方は少なくありません。

そのため、要介護者本人が訪問介護の利用を拒むケースもあります。

その場合は、はじめはヘルパーと家族やケアマネジャーが一緒に訪問したり、短時間の利用からサービスを開始したりする工夫が必要です。

利用者とヘルパーにも相性がある

多くの利用者やスタッフと過ごすデイサービスなどとは違い、訪問介護はひとりのヘルパーが自宅に訪れます。1対1で関わる訪問介護はご本人とヘルパーの相性も重要なポイントとなり、信頼関係が築けるような意思疎通が必要となります。

訪問介護の利用者のなかには「ヘルパーはお手伝いさんのように何でもしてくれる人」と思ってしまう方もいますが、それは誤りです。

ヘルパーはケアプランで決められたサービスしか提供できません。その点はしっかり認識しておく必要があります。

一方で、家事のやり方や介護方法で気になる点、こうして欲しいなどの要望は遠慮せずに伝えることも大切です。

どうしても相性が合わない、ヘルパーを変更したいなどの希望があれば、担当ケアマネジャーや事業所への相談をおすすめします。

利用できる回数・時間に限りがある

訪問介護サービスには利用できる回数や時間に一定の制限があり、1日に2回以上サービスを利用するときは、利用時間の間隔を2時間以上空けなければなりません。

1回の訪問時間に上限はありませんが、制度上の仕組みにより1回のサービスを60分以内としている事業所も少なくないようです。

訪問介護の利用がおすすめの人

訪問介護サービスはこんな人におすすめだっポ。

訪問介護の利用は、以下のような方におすすめです。

- 介護が必要だけど自宅での暮らしを継続したい方

- 病気や加齢、家族の事情により家事を行うのが難しい方

- ご家族に介護疲れが見られる方

- 一人暮らしの方

- 老老介護をしている方

「介護が必要になっても、できる限り慣れ親しんだ自宅で生活を続けたい」と考える方は少なくありません。

訪問介護では、必要な介護や生活援助を自宅で受けられるため、在宅での生活を続けやすくなります。ご家族が介護疲れを感じているとき、介護負担を軽減させたいときにもおすすめです。

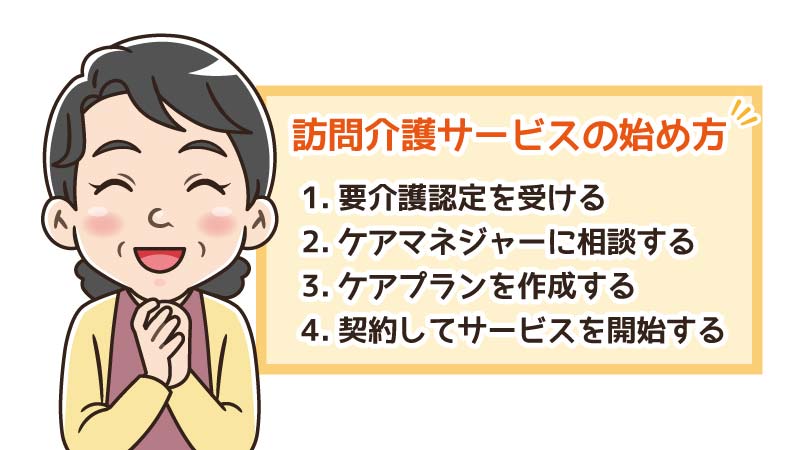

訪問介護サービスの利用を始める方法

訪問介護を利用できるのは要介護1~5に認定された人だっポ。

訪問介護サービスを開始するには、まずは要介護認定を受ける必要があります。

サービスの利用を希望する方は、以下の手順で進めてください。

2.ケアマネジャーに相談する

3.ケアプランを作成する

4.契約してサービスを開始する

1.要介護認定を受ける

訪問介護を利用するためには、まず要介護認定を受けます。要介護認定は、介護の手間がどの程度かかるかを判断するものです。

訪問介護を利用するには、要介護1~5の認定を受ける必要があります。

2.ケアマネジャーに相談する

担当ケアマネジャーが決まったら、訪問介護を利用したい旨を伝えます。

困っていることや手伝ってもらいたいことを相談して、サービスが受けられるかどうかを確認します。

3.ケアプランを作成する

サービス内容や利用頻度をケアマネジャーと一緒に検討し、ケアプランを作成します。併せて、利用する訪問介護事業所も選びます。

4.契約してサービスを開始する

ご本人がケアプランの内容に納得したら訪問介護事業所と契約し、サービスの提供が開始されます。

実際にサービスを利用してからも、何か問題があればケアマネジャーに相談しましょう。回数の調整や代替案などを一緒に考えてくれます。

失敗しない訪問介護事業所の選び方

訪問介護の事業所を選ぶときの参考にしてね。

訪問介護の事業所選びを失敗しないためには、以下のポイントを意識してみてください。

・事業所の評判を聞く

・複数の事業所を比較する

・担当者と会って説明を受ける

営業時間を確認する

営業時間や休業日は事業所によって異なります。

「営業時間が希望通りか」「土日祝日の利用が可能か」「年末年始は利用できるか」などの希望があれば、探してみるとよいでしょう。

早朝や夜間、深夜の訪問に対応可能な事業所もあります。

事業所の評判を聞く

訪問介護の事業所選びを成功させるには、事前に評判を聞いておくことが大切です。ケアマネジャーは地域の介護事情に詳しいため、まずはどの事業所がいいか相談してみてください。

また、身近に訪問介護を利用している人がいれば、評判を聞いてみるのもおすすめです。

ただし、事業所の評判が良くても、ヘルパーとの相性が悪いと不満に感じるかもしれません。実際に利用してみて合わないと感じたら、担当のケアマネジャーに相談しましょう。

複数の事業所を比較する

最初から事業所をひとつに絞るのではなく、複数の事業所を比較することでご本人に合う事業所を選びやすくなります。

比較するには、インターネットの情報やパンフレットを参考にする方法や、ケアマネジャーに聞いてみる方法があります。気になる事業所はケアマネジャーに評判を聞いてみましょう。

ハートページナビでは、全国70市区以上のエリアで介護事業所を検索できます。訪問介護事業所も一覧で確認できるので、ぜひご活用ください。

ハートページナビでは地域の介護事業所を一覧から探せます

担当者と会って説明を受ける

候補をいくつかに絞り込んだら、事業所の担当者と会って説明を受けましょう。詳しい話を聞いて、不安材料がないか確認します。

もし不安材用や気になる点があれば質問してみてください。たとえば以下のような質問をしてみるのもよいでしょう。

- ヘルパーの変更は可能か

- 訪問日の変更やキャンセルした場合はどうなるのか

- 事故が起きたときにはどのような対応をするのか

- 緊急時にはどのような対応をするのか

- 日曜日や大型連休、年末年始に営業しているか

明確な回答があり、疑問をしっかりと解決してくれる事業所なら安心できます。反対に、曖昧で不安が残るような回答ばかりであれば、他の事業所を検討したほうが良いかもしれません。

その他の訪問型の介護保険サービス

訪問介護以外の訪問系サービスを紹介するっポ。

介護保険で受けられる訪問系のサービスは訪問介護だけではありません。以下のサービスを組み合わせて利用できるため、必要があればケアマネジャーに相談してみましょう。

・訪問入浴介護

・訪問リハビリテーション

・居宅療養管理指導

訪問看護

看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。

サービス内容は、健康状態の確認、注射や点滴などの医療処置、療養生活のアドバイス、服薬管理、看取りの対応などです。

訪問介護と訪問看護の違い

訪問介護と訪問看護の大きな違いは、利用者が在宅での医療的ケアを必要とするか否かです。

床ずれの処置や人工呼吸器の管理などの医療行為は、医師や看護師でなければ行えません。そのため「訪問看護が必要かどうか」「どのサービスを利用すべきか」は担当ケアマネジャーへの相談が必要です。

一方で、所定の研修修了者に限ってヘルパーができる医療行為もあります。口腔内や鼻腔内・気管カニューレ内部のたんの吸引や、胃ろうや経鼻経管栄養などの経管栄養がそれにあたります。

訪問入浴介護

看護師1名と介護職員2名が自宅を訪問し、入浴介助を行います。訪問介護では自宅の浴室で入浴の介助をしますが、訪問入浴介護では簡易浴槽を持ち込んでサービスを提供する点が大きな違いです。

看護師によるバイタルチェックもあり、寝たきりの方も利用できます。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門職が自宅を訪問し、心身機能の維持回復や自立に向けたリハビリテーションを行います。

サービス内容は、筋力向上のための機能訓練や歩行訓練、家事動作のような日常生活に直結した訓練、嚥下障害がある方への嚥下訓練などです。

ご本人やご家族への指導や住宅環境に関するアドバイスなどもしてもらえます。

居宅療養管理指導

専門職が自宅を訪問し、療養上の指導や健康管理のためのアドバイスを行います。

寝たきりなどで通院が難しい方がサービスを利用でき、必要に応じて、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士が自宅を訪問します。

各専門職はケアマネジャーと連携しているため、アドバイスを反映させたよりよいケアプランが作成されます。

訪問介護は在宅介護に欠かせないサービスのひとつ

訪問介護はホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、生活に必要な支援をする介護保険サービスです。サービス内容は大きく3つに分けられます。

- 身体介護(利用者に直接触れる介護)

- 生活援助(掃除や洗濯などの家事支援)

- 通院等乗降介助(通院時の車移動などでの介護)

訪問介護には介護保険の範囲でできない支援もあるため、必要な場合は保険外サービスの利用も検討しましょう。

訪問介護は、高齢者のQOL(生活の質)の向上が目指せるうえ、介護するご家族の負担軽減にも役立ちます。介護や支援を必要とする方、一人暮らしの方、老老介護をしている方などに欠かせない介護サービスのひとつといえます。

*自治体や事業所により、ここで説明した内容と異なる場合があります。詳細に関しては、必ず各自治体・事業所にお問い合わせください。

ハートページナビでは地域の介護事業所を一覧から探せます

厚生労働省「介護報酬の算定構造」

こちらもおすすめ

おすすめ事業所情報

新着記事

介護を学ぶ はーとん教室

-

訪問介護とは?サービス内容やメリットをわかりやすく解説

記事を読む >

-

デイサービスは4種類?サービス内容や利用条件、費用の違いとは

記事を読む >

-

ショートステイとは?宿泊できる期間やサービス種類の違い

記事を読む >

-

居宅介護支援(ケアマネジメント)とは?役割や費用をわかりやすく解説

記事を読む >

-

訪問入浴介護サービスとは?料金や利用対象者をわかりやすく解説

記事を読む >

-

訪問リハビリテーションとは?サービス内容や料金をわかりやすく解説

記事を読む >

-

デイケア(通所リハビリテーション)とは?利用料金やサービス内容をわかりやすく解説

記事を読む >

-

小規模多機能型居宅介護とは?3つのサービス内容とメリット・デメリット

記事を読む >

-

居宅療養管理指導を利用する3つのメリットとは?料金やサービス内容も解説

記事を読む >

-

福祉用具貸与とは?介護保険でレンタルできる13品目一覧

記事を読む >

-

特定福祉用具販売とは?介護保険を利用できる種目一覧つき

記事を読む >

-

住宅改修とは?介護保険でできる上限20万円の介護リフォーム

記事を読む >

-

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?わかりやすい料金やサービス内容

記事を読む >

-

夜間対応型訪問介護とは?利用できる対象者や料金をわかりやすく解説

記事を読む >

-

介護サービスにはどんな種類がある?サービスごとの特徴や利用条件を解説

記事を読む >

-

訪問看護とは?サービス内容や料金、医療保険と介護保険の違い

記事を読む >

ハートページ誌は、全国約70市区・約100万部を発行する業界最大級の介護情報誌。20年を超える歴史(2001年創刊)、カバーするエリアの広さ、発行部数、各自治体や連絡協議会と連携し制作された信頼性の高さで、介護に関わるみなさまより高い評価を得ています。

ハートページナビでは、介護情報を専門に扱うサイトとして、介護に関わる皆さまに必要な情報、役立つ情報などを掲載しています。